「日本のバスケットの最後の最後の日までやれて、最高の景色を見て終われるというのは、本当に最高のこと。仲間たち、一緒に戦ってくれたブースターの皆さん、ずっと支えてくださった方たちに感謝をしたいと思います」

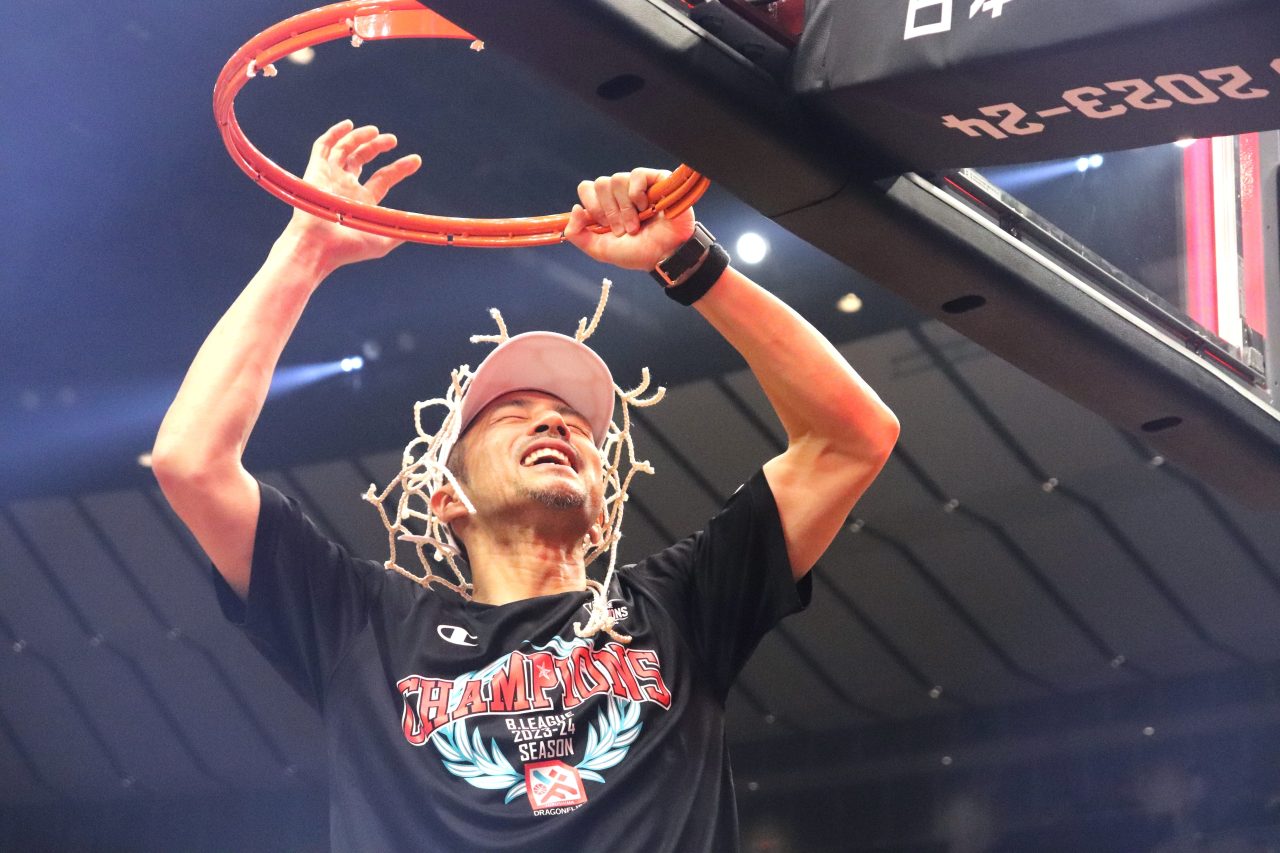

現役最後の試合を花道で飾った広島ドラゴンフライズの朝山正悟が、晴れやかな表情でそう言った。選手生活20年、42歳。手には、優勝チームのみに許される「ネットカット」後の白い紐を大事そうに握っている。達成感の滲む顔には、笑う度に深い皺が浮かんだ。

5月28日、横浜アリーナ。2戦先勝方式で行われるBリーグ2023-24シーズンのチャンピオンシップ(CS)ファイナル、1勝1敗で迎えた最終第3戦。広島が昨シーズン王者の琉球ゴールデンキングスを激闘の末に65ー50で下し、2勝1敗で初優勝を達成した。

ワイルドカード上位でCSに進出し、クォーターファイナルで中地区1位の三遠ネオフェニックス、セミファイナルでは西地区1位の名古屋ダイヤモンドドルフィンズという各地区の王者を撃破。チームが掲げた「下剋上」を見事に完遂した。CSのMVPには、CS全8試合で3P成功率が驚異の56.0%(50本中28本)に達した山崎稜、ファイナル賞には弱冠23歳ながら大舞台で落ち着いたゲームコントロールを見せた中村拓人が輝いた。

節目となる創設10年目での悲願達成となった広島。チーム誕生2年目から所属する“レジェンド”朝山が「辛いことがあり過ぎた」と振り返るように、戴冠までの道のりは決して平坦なものではなかった。

目次

「何をやってるか分からない」が示すDFの頑強さ

ファイナルを制した最大の要因は、第3戦の「50失点」が端的に表している。シーズンを通して積み上げてきた頑強なディフェンスだ。琉球のレギュラーシーズン(RS)平均得点はリーグ4位の82.6点で、50点はシーズン最少の数字だった。

広島はスイッチDFで琉球の主力である岸本隆一と今村佳太を徹底マーク。ジャック・クーリーは河田チリジが体の強さを生かして1対1で抑え、アレン・ダーラムらの縦のドライブに対しては素早いヘルプで簡単にペイントエリア内に進入させなかった。

精度の高いスイッチDFを導入した理由を聞かれたカイル・ミリングHCは「一言で言えばゾーンのマッチアップディフェンスなのですが、基本的にはチリジがいる時にやっていました。チリジがいない時は、相手のリズムを崩す意味でマンツーマンや2-3ゾーンもやりました」と振り返った。

この言葉から分かるように、広島のディフェンスは複雑に形を変える。「今村と岸本の3Pは意地でも止める」「1対1でアタックされてもシューターからカバーに行かない」(ミリングHC)などの共通認識を持ちながら、様々なディフェンスを駆使していた。ミリングHCと山崎が笑いながら異口同音に言った「たまにどんなディフェンスをしてるか分からない時がある」というコメントが、それを象徴している。

チーム全体の素早い適応力について、山崎は「コート上でみんなが喋って、それぞれのヘルプがあるからこそ成立してると思う」と分析する。当然ながら、この練度の高さは一過性で身に付けられるものではない。

ディフェンス力が上がるきっかけは、昨年の10月下旬に河田が帰化し、守り方のバリエーションが増えたことだ。「河田選手が入ってからディフェンスの変化を付けられるようになって、やり始めた頃はそこまでハマってなかったと思いますが、シーズン終盤にかけて守れる自信がつきました」と山崎。指揮官も「CSだけでなく、シーズンを通してやり続けてきたことで、精度の高いディフェンスが構築されたと思います」と積み重ねの成果であることを強調した。

寺嶋負傷離脱も勢い、中村「優勝を信じない人はいなかった」

Bリーグにおいて、ワイルドカードから頂点まで駆け上がったチームは過去にもいる。2018-19シーズンのアルバルク東京と、2021-22シーズンの宇都宮ブレックスだ。ただ、この2チームはいずれもRSの勝率が7割を超え、今回の広島はちょうど6割(36勝24敗)。山崎が「広島がまさかここまで勝ち上がると思っていた人は、たぶん誰もいなかったと思います」と言ったように、「リーグ史上最大の下剋上」と言っていいのではないか。

実際、今季の広島はお世辞にも順風満帆と言えるようなシーズンではなかった。

群馬クレインサンダーズから新加入した山崎がシーズン中盤に入るタイミングで負傷離脱し、昨年12月には4連敗を喫するなどして勝率が一時5割を切った。年明けから少しずつ白星が先行するようになったが、3月上旬に今度はエースガードの寺嶋良が右膝の靭帯損傷などでシーズンアウトが確定的に。CS進出が困難な状況に追い込まれたかに見えたが、シーズン終盤にかけて島根や名古屋D、琉球という西地区の上位陣を次々となぎ倒し、勢いそのままにCSへ突入していった。

寺嶋が離脱した後、メインのガードとして殊勲の活躍を見せた中村は、シーズンをこう振り返る。

「いろいろなことがあってタフなシーズンでしたが、レギュラーシーズン終盤から互いを信じ合い、自己犠牲をして『誰かのために』という気持ちがここまで僕たちを強くしたと思います。誰一人として、優勝を信じていない人はいなかったです。そういった選手たち、スタッフ、ブースターとやり続けられたことを本当に誇りに思います」

アイシンシーホース(現シーホース三河)時代、JBLとオールジャパンで3度の優勝を経験している朝山も「寺島の怪我をきっかけにして中村がここまでの選手に成長した。一つ一つの出来事は単体で見るとマイナスですが、そういうことを力に変えていける時は、優勝する時の雰囲気なんです」と実感を込める。困難があっても全員が下を向かず、前を見続けた結果のチャンピオントロフィー獲得だった。

観客の少なさ、経営難、B2、選手兼コーチ… 苦難続きの10年

逆境こそが、チームを強くするー。

創設10年目を迎えた広島ドラゴンフライズというクラブにとって、それを体現したのは今シーズンだけに限った話ではない。

2014年にBリーグの前身の一つであるNBLに参入した。HCに“ミスターバスケットボール”と称される佐古賢一氏、ACに大野篤史氏、選手では竹内公輔など豪華な面々を揃えた。しかし、プロ野球の広島東洋カープやJリーグのサンフレッチェ広島というプロスポーツチームが県内で高い人気を誇る中、観客が500〜600人程度という試合もしばしば。設立以来の課題だった脆弱な経営面が課題となり、2016年のBリーグ開幕はB2でスタートした。

成績が低迷する中、朝山が選手兼ヘッドコーチを兼任することもあった。2015年からチームに籍を置く朝山は「その時期が一番きつかったかもしれない」とした上で、言葉を繋いだ。

「自分たちは成績云々より、クラブの経営面でB2への振り分けでした。そこからスタートして、何かアクションを起こしても思うようにいかない。自分がヘッドコーチを兼任したり、クラブが傾きかけたり。本当に苦しい事ばかりでした」

苦難続きの中、フロント側と言い合いになることすらあったという。

しかし2018年12月に転機が訪れる。運営会社が英会話のNOVAホールディングスの傘下に入ったことで財政面が改善。2020-21シーズンに初のB1昇格を果たすと、その後は投資フェーズに入った。ニック・メイヨやドウェイン・エバンス、中村、山崎など、実績のある選手や有望な若手をバランス良く獲得し、年々戦力を整え、B1昇格からわずか4シーズン目で頂点に立った。

朝山の「本当に苦しい事ばかりでした…」という言葉には、さらに続きがある。

「苦しい事ばかりでしたが、自分自身も含め、一つ一つの経験がチームの財産になっているのかなというふうに思います」

全ての苦難は「下剋上」に通ず。

今回の優勝は、一つのシーズンで達成したものではない。10年という歳月の中で、クラブ全体で築いてきた逆境への強さがもたらした栄冠なのだ。

“スポーツ王国”で存在感増す さらに前へ、前へ

“スポーツ王国”と称される広島県における存在感の高まりも実感できるシーズンとなった。毎試合12,000〜13,000人台の観客を集めたファイナルでは、オレンジ色の衣服に身を包んだ多くのファンが横浜アリーナに駆け付け、最終第3戦の際に地元のサッカースタジアムで行われたパブリックビューイングに7千人超のファンが訪れた。

2カ所を合わせれば、人数は優に1万人を超える。500〜600人から始まり、10年でここまで来た。

「広島はカープとサンフレッチェという知名度が高いプロチームがいて、それに負けたくない気持ちがありましたし、応援してくださる方々に恩返しをしたいという気持ちで戦いました。応援に感謝しています」

山崎がそう言えば、朝山も認知度向上の手応えを語る。

「スポーツ王国広島というところに目を向けると、もともと可能性がある地域でした。この優勝をきっかけに、自分たちもプロクラブの先輩チームにようやく、少しだけ近付けたんじゃないかなと思います。これが広島という地が盛り上がる一つのきっかけになってくれたら本当に嬉しいです」

ドラゴンフライズという名は、廿日市市宮島町に生息しているミヤジマトンボに由来している。トンボ(英名:ドラゴンフライ)は前にしか飛ぶことができず、決して退かないことから「勝ち虫」と呼ばれ、古来より勝利を呼び込む縁起の良い虫とされる。チームのロゴもミヤジマトンボが上に向かっていく姿がモチーフとなっている。

成績、人気ともに大きく前進した2023-24シーズンを経て、これからもチームの歩みは続く。苦難が訪れても、決して後ろに下がらず、前へ、前へ。それこそが、いつか大きな栄光をもたらすということを、広島ドラゴンフライズは身をもって知っている。

(長嶺 真輝)