Bリーグ西地区2位の琉球ゴールデンキングス(全体5位)は13日、東地区2位のアルバルク東京(同4位)とアウェーの有明コロシアムでチャンピオンシップクォーターファイナル(CS・QF)第3戦を行い、58ー57で勝利した。シリーズの成績を2勝1敗とし、6大会連続のセミファイナル(SF)進出が決定。クラブ初の2連覇に向け、第一関門を突破した。

同日、千葉ジェッツ(全体8位)が宇都宮ブレックス(全体1位)とのQF第3戦に勝ったことで、セミファイナルの相手が昨シーズンのファイナルで対戦した千葉Jになることも決定。会場は全体順位が上の琉球のホーム、沖縄アリーナとなる。レギュラーシーズンの最終盤で名古屋ダイヤモンドドルフィンズに順位で逆転され、西地区7連覇とQFのホーム開催権を逃していただけに、チーム、ファンにとって朗報となった。

レギュラーシーズン終盤は4連敗をするなど苦しんだが、A東京との息の詰まるような3試合は常に高いプレー強度を維持し、息を吹き返した琉球。特に印象的だったのは、今季はシーズンを通してあまり見られなかった「攻めるディフェンス」である。CSという大きな舞台で、本来の持ち味を取り戻した要因は何だったのかー。

桶谷大HC「最後までリバウンドで頑張れた」

最終第3戦は、両チームとも50点台という稀に見るロースコアが象徴するように、第2戦までと同様に強度の高いディフェンスと熾烈なリバウンド争いが最大の見どころとなった。

前半はほぼ琉球ペース。ピックを繰り返してディフェンスのズレをつくるA東京のオフェンスに対し、小野寺祥太がハンドラーのテーブス海に激しいプレッシャーを掛けてリズムを狂わせる。後ろに控えるビッグマンもハンドラーとの間合いを保ちながらダイバーを簡単にフリーにさせず、硬いディフェンスで第1Qをわずか9失点に抑えた。

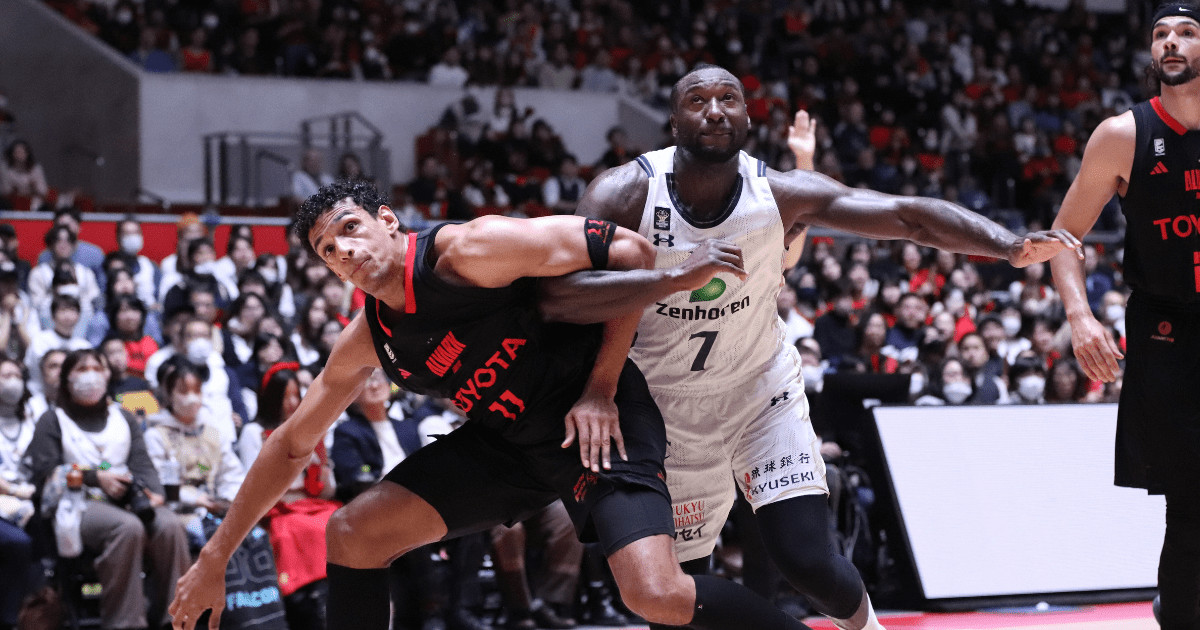

オフェンスではアレン・ダーラムがライアン・ロシターとの1対1で押し込んでゴール下シュートを決めたり、岸本隆一が2本連続で3Pを沈めるなどして、第2Q途中でこの試合最大となる9点をリード。ただ、A東京も個人技で打開して食らいつき、32ー29の僅差で折り返した。

第3Qは開始早々にロシターが3Pをヒットさせてすぐに同点。それからもお互い激しいプレッシャーで守り合い、どちらもなかなか抜け出せない展開が続く。それでも第4Qにダーラムのパワープレーやヴィック・ローのミドルシュートなどでコツコツと点を積み重ねた琉球が残り1分半を切って4点をリード。そのまま逃げ切るかに見えた。

しかし、残り1分4秒で小酒部泰暉が岸本にファウルを受けながら3Pを成功。4点プレーを完成させ、土壇場で57ー57の同点となった。その後、激しいゴール下の争いからオフェンスリバウンドをつかんだダーラムがファウルをもらい、残り22秒でフリースローを1本沈めて琉球が1点リード。最後はレオナルド・メインデルが試合終了ブザー直前に放った3Pがリングに弾かれ、東西の“横綱対決”は琉球に軍配が上がった。

琉球はフリースロー成功率が47.4%(19本中9本)、ターンオーバーは相手より3回多い16回と厳しいスタッツもあったが、リバウンドでA東京を9本上回る40本(うちオフェンスリバウンド14本)を奪取。このシリーズを通して初めてリバウンド数で勝り、ロースコアなフィジカルゲームを制した。

試合後、桶谷大HCも「フィジカルゲームで、3戦目だからお互いにやることも分かっている。1on1、2on2の中で、もうやりたいことの消し合いです。それでもオフェンスが良くなかったとしても、ディフェンスで気持ちを切らさずに最後までリバウンドで頑張れた。そこが自分たちの勝因だったと思います」と語り、選手たちの集中力の高さ、我慢強さを評価した。

「危機感」から生まれた前への圧力

第3戦の57失点は、琉球にとって今シーズンを通じて最少の数字だ。ダブルオーバータイムにまでもつれ込んだ第1戦は第4Q終了時点で67失点、敗れた第2戦も73失点となり、いずれも今シーズンの平均失点である77.8点を下回った。

以前から「ディフェンスのチーム」というイメージが強い琉球だが、実は今シーズンはその強みに影が差していた。それは数字にも表れ、初優勝を飾った昨シーズンは103.0点でリーグトップだったディフェンシブレーティング(100ポゼッションでの平均失点)は、今シーズンはリーグ10位の108.3点に悪化した。

ビッグマンのフットワークの鈍さを狙われることもあるが、顕著なのは相手のボールマンがバックコートにいる時から激しいプレッシャーを掛けたり、ハーフラインを超えた瞬間にサイドライン際に追い込んだりする「攻めるようなディフェンス」が減ったことである。

昨シーズンは小野寺のほか、今季1試合平均1.9本でスティール王に輝いたコー・フリッピンもいて、ディフェンスからモメンタム(勢い)を作り出す場面が多かった。一方、今シーズンはEASL(東アジアスーパーリーグ)への参戦もあってタフなスケジュールの中、コンディショニングやチーム作りに苦しんだことも影響してか、なかなかチーム全体として高い強度を維持することができていなかった。

それが、このQFでは一変。小野寺や岸本はテーブス、橋本竜馬という相手のハンドラーに絶えずプレッシャーを掛け、今村佳太やローは安藤周人やメインデルらウイング陣との距離を詰めて簡単に3Pを打たせず。ダーラムやジャック・クーリーがスティールしてファストブレイクに持っていく場面も見られ、全体として前への圧力が格段に上がった。レギュラーシーズンに比べ、明らかにモメンタムが生まれる回数が増えたと感じた人も多かっただろう。

何が変化の要因だったのか。岸本に聞いた。

「もちろんコーチ陣からもそこは要求されていましたが、それよりも選手自身が『やらなきゃCSで勝てない』『やらなきゃ試合に出られない』という危機感を持った結果、おのずとこういう形になったんじゃないかと思います。本来、そういう緊張感は自分たちでつくっていくべきものだと思いますし、それがチーム内での競争も生み、いいチャレンジができるようになる。本当にチームとしていい状態だと思います」

Bリーグが開幕して以降、今回を含めた全7回のCSに全て出場している経験が生きて自然と“CS仕様”に仕上がった部分もあるかもしれないが、レギュラーシーズンを厳しい状態で終えたからこそ、よりチーム全体の危機感も強かったのだろう。持ち味である「我慢強さ」が復活している理由を聞かれた岸本は、こうも言った。

「レギュラーシーズンの中で良いことも悪いこともあって、どうしても課題が出た時に修正したり、求められていることとのギャップで葛藤をしたりしますが、CSは勝たなきゃいけない。ミスが起こっても、それに囚われていたら、その間に試合が終わってしまう。みんなが100%試合に集中した結果、『我慢ぽい感じ』になってるのかなと思います。ここを堪えないといけないということを、言葉に出さなくてもみんなが肌感覚で感じている。この3戦は僕自身、それをすごく感じたので、チームとして自信になると思います」

小野寺、まわりの強度が上がり「やりやすい」

中でもチームディフェンスの強度を高い水準のままけん引したのは、琉球のNo.1ディフェンダーである小野寺だ。第3戦ではオフェンスが停滞する時間帯もあったが、この日3スティールを記録した小野寺がディフェンスのビッグプレーで度々流れを押し返した。

以下は桶谷HCの小野寺評である。

「小野寺のディフェンスを信じた結果、自分たちがイニシアチブを取れました。最高の繋ぎをしてくれた。彼が出てる時はほとんど前からプレッシャーを掛けられたので、相手のエントリーも遅くなりました。こういう展開になったのは、最初の小野寺のディフェンスがあったからだと思っています」

このコメントにある「エントリーが遅くなった」という部分が、A東京のリズムを崩す要因となったことは間違いない。A東京はピックを繰り返してズレをつくるオフェンスだが、ハーフコートオフェンスを始める前にプレッシャーを掛けて24秒の時間を削れば、その分ピックの回数を減らすことができる。

琉球のディフェンスを崩し切れず、ハンドラーがペイントタッチした後に押し返されたり、24秒が迫ってミドルシュートを打たざるを得なくなったりする場面もあった。日本代表候補でもあるテーブスとのマッチアップについて、小野寺はこう振り返った。

「テーブス選手はアタックが得意な選手なので、そこをしっかり抑えたいと思っていました。2点のジャンパーは打たれてもOKにしていたので、そこで決められてもチームとして『大丈夫、大丈夫』と切り替えができました。そのおかげで守りやすかったです」

小野寺のディフェンスに対し、テーブスも「皆さんご存知の通り、彼はすごいタフなディフェンダーです。僕の足をちょっとずつ削っていくという仕事をずっとしていました」と強度の高さを認める。一方で、テーブスがマークを振り切ってゴールにダイブするビッグマンに絶妙なパスを落としたり、勝負強い3Pを決めるシーンもあり、シリーズを通して見応えのあるマッチアップだった。

チームメートのディフェンス強度が上がり、自身と同じように前からプレッシャーを掛けるという共通認識が生まれたことは、自らのディフェンスにも影響があるのだろうか。小野寺に聞くと、嬉しそうに笑みを浮かべ、こう答えた。

「だいぶやりやすいですね。全体の強度が上がってくるとヘルプディフェンスも速くなるので、僕も高い位置でマークマンをピックアップしてプレッシャーを掛けやすいです。コミュニケーションの部分でも、チームメートがすごい近くにいるので守りながら会話がしやすく、だいぶ助かっています」

セミファイナルの相手は、3月の天皇杯決勝で69ー117という悪夢のような大敗を喫した千葉J。ピックを繰り返しながらハーフコートでじっくり攻めるA東京とは異なり、富樫勇樹やクリストファー・スミス、ゼイビア・クックスなど個で打開できる選手が多く、戦術として3Pも多く放つ。ハーフコートのオフェンスでは、琉球のビッグマンとのスピードのミスマッチを突くのもうまい。

だからこそ、琉球は各選手がA東京戦で見せたような前から圧力から掛ける“小野寺祥太基準”のディフェンスを、試合を通して貫くことが、勝利への鍵となるはずだ。

(長嶺 真輝)